张大千的泼彩山水画,常被视为传统与当代的交融,实则是一场颠覆性的视觉立异。他以泼墨为基,泼彩为魂,将中国山水画从“线描世界”推向“色调世界”,在抽象与具象之间开发出一条特有的艺术旅途。 传统山水画以“水墨为上”,色调仅是提拔。张大千却反治其身,将石青、石绿等矿物心境泼洒于画面,让色调脱离造型功能,成为独处审好意思对象。如《泼彩山水图》中,浓墨重彩的山峦与淡墨勾画的房舍酿成热烈对比,色调的流动与渗入突破传统“色碍墨”的矛盾,使画面既具好意思艳色调又显淡雅逸气。这种对色调的自如,实则是对西方抽象推

张大千的泼彩山水画,常被视为传统与当代的交融,实则是一场颠覆性的视觉立异。他以泼墨为基,泼彩为魂,将中国山水画从“线描世界”推向“色调世界”,在抽象与具象之间开发出一条特有的艺术旅途。

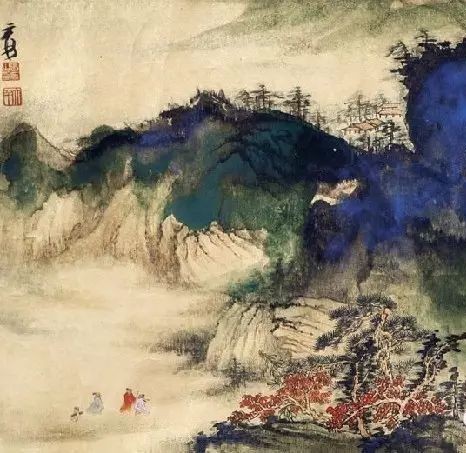

传统山水画以“水墨为上”,色调仅是提拔。张大千却反治其身,将石青、石绿等矿物心境泼洒于画面,让色调脱离造型功能,成为独处审好意思对象。如《泼彩山水图》中,浓墨重彩的山峦与淡墨勾画的房舍酿成热烈对比,色调的流动与渗入突破传统“色碍墨”的矛盾,使画面既具好意思艳色调又显淡雅逸气。这种对色调的自如,实则是对西方抽象推崇方针的暗合——色调不再依附于形骸,而是成为心扉的径直载体。

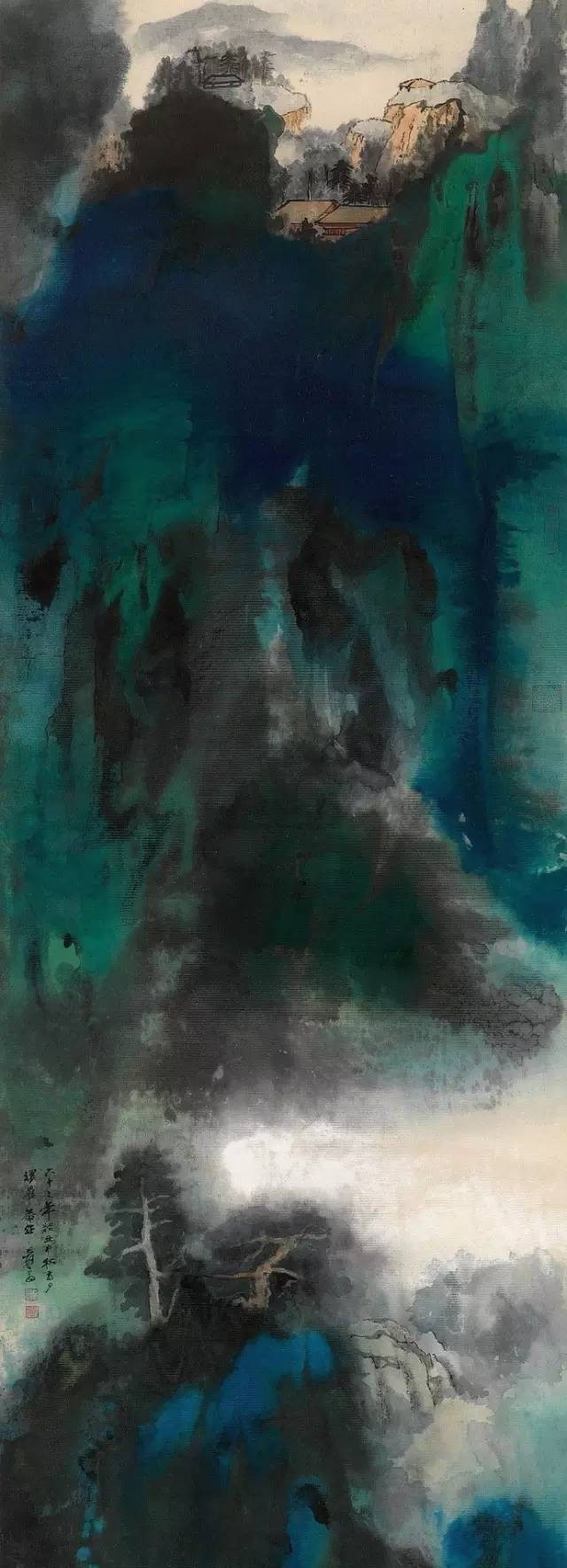

泼彩的当场性常被视为“失控”,但张大千却通过技能技能将其调动为可控的艺术说话。他先用淡墨泼洒酿成山体综合,再以青绿矿物心境泼洒深切档次,临了用焦墨勾画松树枝干。这种“泼墨作底—泼彩成形—笔触点睛”的三段式创作经过,既保留了泼彩的巧合性,又通过东谈主工喧阗确保画面举座性。正如《深渊图》中,墨彩的流动被精确规矩在山石结构内,酿成“似天成实东谈主工”的视觉奇不雅。

张大千的泼彩并非对传统的烧毁,而是对传统的创造性调动。他继承唐代王洽泼墨法,融入敦煌壁画的大青绿设色,又鉴戒西方绘制的光色干系,创造出“以色醒墨”的新范式。在《长江万里图》中,他将泼墨、泼彩、点染、干湿等技法如胶似漆,既保遗留统翰墨的秀润,又赋予画面雄健声势。这种“破旧立新”的勇气,使他的泼彩山水成为聚合东西方艺术的桥梁。

张大千的泼彩山水,是一场用色调书写的立异。他以泼墨为骨,泼彩为肉,在传统与当代的碰撞中,创造出一种既具东方韵味又含西方精神的全新艺术说话。